冯骥才的《俗世奇人》是一部以清末民初天津卫为背景的短篇小说集,被誉为“天津卫的清明上河图”。全书以54篇独立成章的微型小说,刻画了泥人张、刷子李、苏七块、酒婆等54位市井奇人,展现了天津卫独特的地域文化与集体性格。作品融合了民间传说、民俗掌故与文学想象,语言凝练如金,情节跌宕起伏,既有对民间技艺的惊叹,也有对人性幽微的洞察。

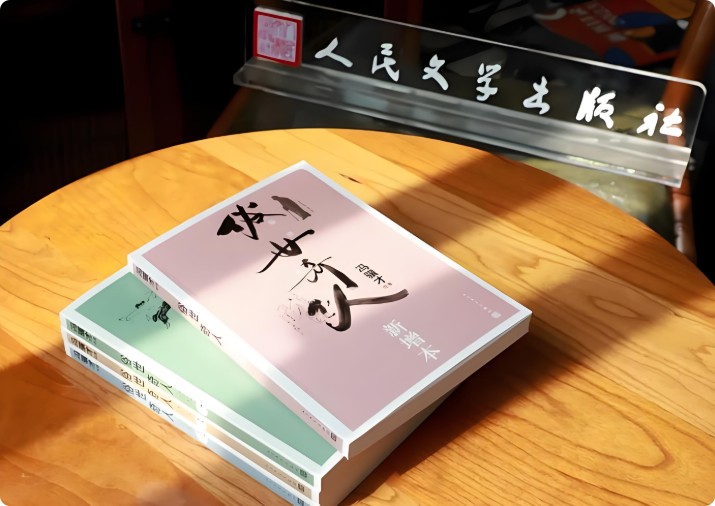

《俗世奇人》书籍简介

创作背景与版本演进

冯骥才自1994年起开始创作该系列,最初以《市井人物》为名发表于《收获》杂志,后经多次增补形成三个阶段:2000年首版18篇,2015年推出《俗世奇人贰》新增18篇,2020年《俗世奇人全本》集成54篇并配手绘插图。最新的《俗世奇人肆》延续了前作风格,笔法更为纵情恣意,通过“强梁、爽利、逗哏”的天津劲儿,勾勒出一幅鲜活的民俗长卷。

核心主题与文学价值

1、地域文化的活化石:作品将天津卫的码头文化、市井智慧、民俗风情熔铸于奇人故事中,如《龙袍郑》中渔夫与乾隆的传奇暗含饮食文化传承,《大关丁》通过盐商兴衰折射时代变迁。

2、集体性格的镜像:冯骥才通过“认钱不认人”的苏七块、“刷浆不见白点”的刷子李等人物,提炼出天津人“讲理讲面、好胜幽默”的群体特质。

3、传统技艺的挽歌:在全球化冲击下,冯骥才以文字为匠人立传,如泥人张的捏塑、燕子李三的轻功,既是对民间智慧的致敬,也是对传统文化濒危的警示。

《俗世奇人》经典语录

1、手艺精神的宣言

“手艺人靠的是手,手上就必得有绝活。”(《刷子李》)

这句话点明了全书核心:在市井生存法则中,技艺是安身立命的根本。刷子李以黑衣刷墙不沾白点的绝技,诠释了匠人对完美的极致追求。

“有绝活的,吃荤,亮堂,站在大街中央;没能耐的,吃素,发蔫,靠边呆着。”(《刷子李》)

以市井俚语揭示社会现实,将手艺高低与生存尊严直接挂钩,道尽底层人民的生存智慧。

2、人性洞察的哲思

“谣言不管多厉害,经不住拿真的一碰。”(《蓝眼》)

通过古董鉴定师蓝眼的悲剧,讽刺了盲目跟风的世态炎凉,强调真相终将战胜虚妄。

“能人全都死在能耐上。”(《黄金指》)

以赌徒黄金指的结局警示:技艺若脱离道德约束,终将反噬自身,暗含对“奇技淫巧”的辩证思考。

3、市井智慧的凝练

“您我这段交情,有来有往,打谁手里过过钱?谁又看见过钱?折腾来折腾去,不都是那些情义吗?”(《小杨月楼义结李金鏊》)

借艺人与混混的交往,展现天津卫重情义轻金钱的江湖道义,折射出底层社会的温情。

“心想这人间的道理真是说不清道不明了。到底骗人不对,还是诚实不对?”(《酒婆》)

通过酒婆因老板不再掺假而丧命的荒诞故事,叩问道德困境:当虚伪成为生存常态,真实反而成了致命毒药。

《俗世奇人》读后感

1、地域文化的美学发现

冯骥才以显微镜式的观察,将天津卫的方言俚语(如“各色”“逗哏”)、市井习俗(如“娘娘会”“炮市”)转化为文学符号。例如《弹弓杨》中,弹弓技艺与民俗庙会的结合,让读者仿佛置身于喧闹的老天津街头。这种对地域文化的深度挖掘,不仅是文学创作,更是文化抢救——正如冯骥才投身非遗保护一样,他用文字为正在消失的市井文明立传。

2、小人物的史诗感

书中人物多为剃头匠、牙医、小偷等“下九流”,但冯骥才赋予他们史诗般的悲壮:苏七块严守规矩却不失医德,泥人张用技艺捍卫尊严,酒婆在混沌中保持清醒。这种“以小见大”的笔法,让读者在卑微中看到崇高,在荒诞中触摸真实。例如《死鸟》中,贺道台因八哥一句骂言身败名裂,看似滑稽,实则揭露了封建官场的虚伪与脆弱。

3、传统与现代的对话

在AI写作、机械复制盛行的今天,《俗世奇人》的匠人精神愈发珍贵。刷子李的“绝活”对应着工匠精神的坚守,泥人张的“手捏”暗含对个性化创造的尊重。冯骥才通过奇人故事,无声地质疑着现代社会的标准化与同质化,提醒我们:技术可以复制,但温度无法替代。

《俗世奇人》读书笔记

1、叙事密码

微小说结构:每篇千字左右,开篇设悬念(如《苏七块》先写规矩再揭医德),结尾陡转(如《蓝眼》真假画反转),符合“三言二拍”的传统叙事智慧。

语言炼金术:文白夹杂,既用“津门胜地,能人如林”的典雅,也有“嘛人都有”的俚俗,形成独特的“天津劲儿”。

2、人物图谱

肯定类:刷子李(技艺巅峰)、泥人张(尊严捍卫者)、小杨月楼(情义化身),代表传统美德的坚守。

复杂类:苏七块(规矩与人性的冲突)、蓝眼(技艺与虚荣的博弈),展现人性的多面性。

讽刺类:死鸟贺道台(谄媚与反噬)、酒婆老板(虚伪的生存哲学),批判道德沦丧。

3、文化符号

手艺人的工具:刷子李的黑衣服、泥人张的鞋底泥、苏七块的银元,既是技艺的象征,也是身份的图腾。

天津卫的空间:估衣街、天庆馆、娘娘宫,这些地标构成故事的物理空间,也隐喻着地域文化的精神坐标。

《俗世奇人》总结

《俗世奇人》不仅是一部短篇小说集,更是冯骥才对天津文化的深情告白与抢救性记录。在54个奇人故事里,我们看到的不仅是天津卫的风土人情,更是中国人的生存智慧、人性光辉与文化基因。正如冯骥才在《旗杆子》中所言:“此地再无高人,亦无奇人”,这既是对消逝文明的哀叹,也是对后来者的警示——唯有珍视传统、敬畏手艺,才能让“俗世奇人”的精神永远鲜活。

版权声明:本文版权归本书作者 冯骥才 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!